百果园教育消费者、生煎包招聘银发族, 愚蠢与精明高下立马

百果园董事长余惠勇近日面对高价质疑侃侃而谈:“商业就两种,第一个利用消费者的无知,第二个教育消费者成熟。百果园这么多年来都走在教育消费者成熟的路上。”

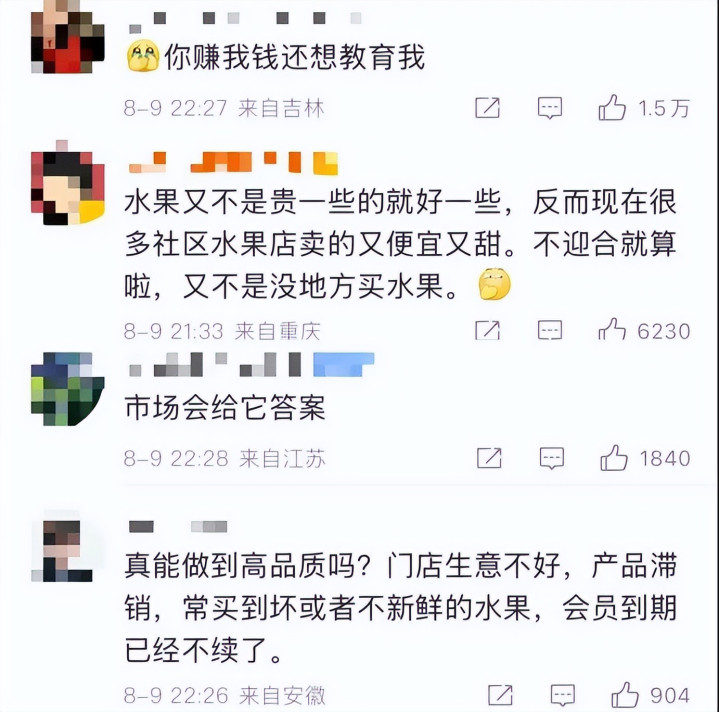

此语一出,顷刻间引爆舆论。在钟薛高“雪糕刺客”引发的消费者觉醒潮尚未退去之际,这般居高临下的“教育论”,俨然一场商业话语的泥石流。

余惠勇的“教育”宏论,其傲慢内核昭然若揭:将销售不畅归咎于消费者“品味不够”、“不懂货”,而非躬身自省产品与服务是否匹配其溢价。这番冠冕堂皇的理论,不过是商学院套话的华丽空壳——当商者摇身一变成为消费者导师,商业根基便已动摇。须知水果离了百果园,消费者转头即寻替代;而百果园若失去了消费者,便瞬间化为乌有。

所谓“教育消费者”的路线,实则是将自身定价策略与市场现实脱节的责任,轻巧转嫁于顾客肩上。

更讽刺的是,余惠勇口中这份“教育”大业,却并无丝毫真诚的科普与货真价实的品质对比。百果园唯一的教育方式,便是赤裸裸的“价格筛选认知”——四个进口樱桃李标价51元,一盒草莓近逼百元。似乎能否咽下这些天价数字,便成了区分“懂行”与“外行”的唯一圭臬。

然而,市场的判决却无比清晰:2024年百果园财报显示净亏损3.86亿元,门店日均关闭近5家,一年内965家加盟店黯然退场。与其惨淡业绩相映成趣的,是投诉平台上堆积如山的控诉:腐烂水果切块售卖、隔夜果充鲜果、69元西瓜食之无味。

当消费者在菜场以几元一斤购得同款阳光玫瑰葡萄,其口感与百果园几十元一斤的“高端”货品无异时——商业真理便朴素地显现:货比货之下,精明消费者岂会甘当“傻瓜”?价格高企却未能筑起品质护城河,再动听的“教育”说辞终究沦为市场中的滑稽独白。

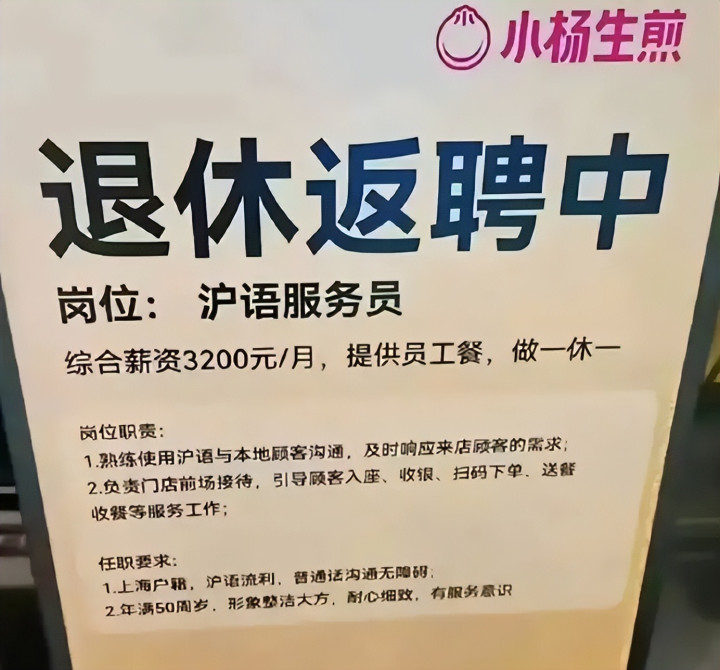

当百果园执着于“教育”消费者掏钱却深陷困境之时,上海一家生煎店则以另一种“精明”悄然走红。其招聘启事明列:招沪语服务员,年龄50-60岁,退休人员优先。月薪3200元,做一休一,每天工作12小时。此设计可谓巧妙利用政策缝隙:招聘退休人员,企业仅需缴纳少量工伤保险,用工成本骤降30%-40%。同时,“做一休一”制度使员工月工作180小时,时薪约17.8元——虽低于上海最低工资标准,却因签劳务合同不受《劳动法》工时约束而“合法”。

这精明算计折射出劳动力市场一幅荒诞图景:正值壮年的20岁毕业生在失业潮中彷徨,35岁白领在“优化”阴影下焦虑,而60岁银发族反成就业市场“香饽饽”。生煎店之“成功”,实则是将社保新政带来的成本压力,悄无声息转嫁给了本应安享晚年的群体。胡锡进所谓“兼顾社保与盈利的新店铺取代关张老店”的预言,其“转型”阵痛终由最无议价能力的普通人默默承担。

余惠勇“教育消费者”的豪言与生煎店主钻营劳务政策的“智慧”,看似分属商业光谱两端,实则共享一种精神底色:都试图绕开商业本质的核心攻坚。百果园试图以话语权掩饰其产品力与价格失衡的虚弱;生煎店则试图在人力成本上走捷径,回避服务价值的真实锻造。两者都在不同维度上偏离了商业最朴素的真理:尊重你的服务对象,敬畏你脚下的土地。

俞敏洪,一位真正的教育家,放下身段躬身卖起了农产品。而百果园,一个卖水果的本分商家,却执迷于扮演消费者导师。商业的天平从不向傲慢倾斜。当企业醉心于宏大叙事,却疏于解决腐烂水果、寡淡西瓜等具体而微的投诉,或试图在人力成本上寻找旁门左道时,消费者与员工必将以脚投票。

所有逃避产品打磨与服务精进的花招,终将被现实击穿。唯有回归商业根基,把每一个水果的鲜度、每一笼生煎的诚意、对每一位劳动者与顾客的尊重置于首位,方能在风浪中立住脚跟。

市场从不为空洞傲慢的“教育”买单,它只默默铭记那些真正俯下身耕耘的谦卑身影。